di Pasquale Russiello

La Comunità Energetica Rinnovabili (CER) si configura come soggetto giuridico di diritto autonomo di tipo collettivo, finalizzato alla promozione dell’autoconsumo diffuso, ovvero alla condivisione dell’energia prodotta all’interno di comunità costituite ad hoc, per generare benefici di natura economica, sociale e ambientale.

della comunità, generando benefici di natura sociale, ambientale ed economica per l’area in cui operano. Una comunità energetica può essere, pertanto, definita con un “insieme di clienti finali che localmente si aggregano attraverso una forma giuridica da concordare per generare benefici economici, ambientali e sociali derivanti in primis dalla condivisione dell’energia elettrica prodotta da impianti a fonte rinnovabile a loro disposizione.[i]”

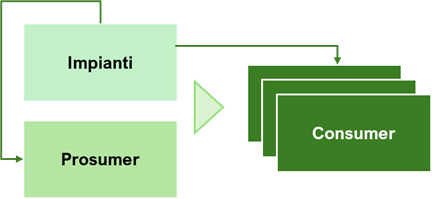

Mettendo in rete la produzione di energia da fonti rinnovabili e consumo locale, le CER aprono un nuovo scenario in cui applicare anche forme evolute di collaborazione tra soggetti pubblici, enti no profit e privati e generano vantaggi di diversa natura. Le comunità energetiche rinnovabili consentono di ottimizzare l’equilibrio tra domanda ed offerta di energia, individuando la figura del prosumer intendendo per tale chiunque disponga di uno o più impianti con capacità di produzione superiore alla propria domanda.

Oltre al riequilibrio della domanda, la CER genera vantaggi ambientali, economici e sociali, promuovendo la decarbonizzazione, la produzione di energie rinnovabili, contrastando la povertà energetica e favorendo il raggiungimento dell’autonomia energetica a livello locale. Le CER stimolano, inoltre, la partecipazione attiva delle collettività e la produzione solidale di energia. I vantaggi economici vengono perseguiti grazie ai meccanismi di incentivazione previsti dalla legge per promuovere la transizione energetica, cumulabili con altri contributi di volta in volta disponibili. Le Comunità Energetiche Rinnovabili si configurano, pertanto, come un paradigma innovativo e inclusivo che induce un cambiamento culturale in cui sono coinvolti cittadini, imprese e istituzioni in un progetto condiviso di gestione e autoconsumo di energia da fonti rinnovabili.

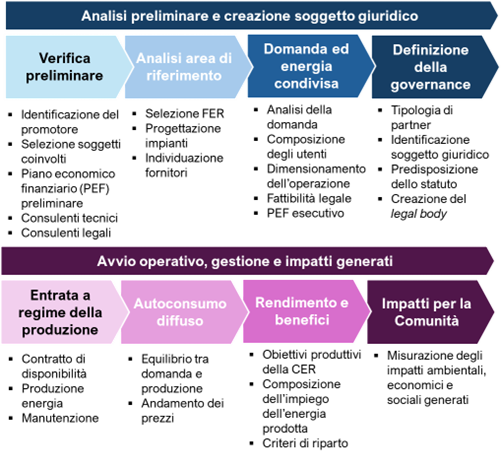

In quanto strumento multistakeholder ad impatto ambientale, economico e sociale, le CER richiedono uno sviluppo non semplice, ma in ogni caso adeguatamente supportato da approfondimenti tecnici e sperimentazioni di successo. Lo schema seguente racchiude i tre momenti chiave, analisi, gestione e misurazione degli impatti, dello sviluppo di una CER.

In un tale contesto, il Partenariato Pubblico-Privato[i] (PPP) applicato alle CER, costituisce un interessante ambito di sperimentazione di nuove forme di collaborazione. Sebbene lo schema del PPP presenti, in linea generale, tutte le caratteristiche previste per le CER, l’architettura contrattuale richiede valutazioni finalizzate a prevenire le possibili asimmetrie tecnico-giuridiche con altre tipologie di investimenti. La configurazione prevista per le CER impone, in primis, requisiti soggettivi per i proponenti, i quali devono rientrare in una delle seguenti categorie: l’associazione, la cooperativa, il consorzio/società consortile, l’impresa sociale, la società benefit, la fondazione di partecipazione. Seppur dotate di una veste giuridica di organismi no profit, le CER operano, tuttavia, a condizioni di mercato e competono con altri operatori. La possibilità di agire con una finalità orientata a mitigare gli effetti di condizioni di svantaggio in cui versano specifiche categorie di domanda, non muta nella sostanza le regole di fondo con cui la CER produce e vende energia rinnovabile, configurando uno schema in cui va perimetrato l’interesse e l’onere della componente pubblica.

Schema che non prevede deroghe al Testo Unico sulle Società Partecipate (TUSP), circostanza che introduce limitazioni potenzialmente bloccanti per ipotesi organizzative e soluzioni per la definizione di modelli di governance che precludono la presenza di poteri di indirizzo strategico in mano pubblica. Per quanto concerne la soggettività giuridica autonoma, intesa quale requisito essenziale per configurazione delle CER sotto forma di partenariato pubblico privato, dal confronto dei pareri del Consiglio del Notariato e di Arera[i] emerge la possibilità di utilizzare il PPP per la creazione di CER, purché queste mantengano autonomia decisionale propria.

Tale questione richiede uno specifico processo decisionale sulla valutazione della forma giuridica da adottare che deve rientrare tra i seguenti modelli: associazione, cooperativa, consorzio/società consortile, impresa sociale, società benefit, fondazione di partecipazione. Oltre alla forma giuridica, vanno accuratamente analizzati i rischi operativi presenti nella gestione pubblico-privata, tra i quali si evidenzia la necessità di una approfondita diagnosi del rischio di domanda rappresentato dalla corretta misurazione preventiva della capacità di assorbire l’energia prodotta. Fermo restando le valutazioni in tema di modello gestionale e presidio della mappa dei rischi, è possibile riscontrare dai sempre più numerosi casi applicativi, che le CER possono essere costituite in forma di PPP.

La redazione dello Statuto delle CER, equilibrio tra Governance e Partecipazione. Tra gli aspetti più delicati della costituzione delle CER, fermo restando la presenza di diversi esempi disponibili in rete, si ritiene opportuno fornire alcuni spunti per una più approfondita analisi di quello che costituisce l’ossatura su cui si regge la comunità energetica.

Le decisioni, riguardanti lo statuto, richiedono il raggiungimento di un sostanziale equilibrio tra: Regolamentazione della condivisione energetica, stabilendo le regole con cui l’energia prodotta viene distribuita tra i sottoscrittori della comunità, aspetto che riguarda non solo la ripartizione dei benefici economici, ma anche la gestione delle responsabilità e dei costi legati alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti. Partecipazione e rappresentanza, per promuovere la partecipazione attiva dei membri e garantire una democrazia interna adeguatamente rappresentativa, prevedendo meccanismi decisionali equilibrati.

In un contesto così complesso, ma con prospettive sfidanti, la Fondazione IFEL Campania, impegnata nell’assistenza anche agli enti locali, mette a disposizione il proprio know–how, offrendo un contributo concreto nel facilitare la costituzione delle CER, fornendo l’assistenza tecnica necessaria per cogliere in modo consapevole ed informato le opportunità offerte da questo innovativo ed efficace strumento.

[i] Consiglio Superiore del Notariato Studio 38_2024; Delibera 318/2020/R/eel ARERA

[i] Il Codice dei contratti pubblici (Articolo 174) definisce il PPP come: “un’operazione economica in cui ricorrono congiuntamente le seguenti caratteristiche: a) tra un ente concedente e uno o più operatori economici privati è instaurato un rapporto contrattuale di lungo periodo per raggiungere un risultato di interesse pubblico; b) la copertura dei fabbisogni finanziari connessi alla realizzazione del progetto proviene in misura significativa da risorse reperite dalla parte privata, anche in ragione del rischio operativo assunto dalla medesima; c) alla parte privata spetta il compito di realizzare e gestire il progetto, mentre alla parte pubblica quello di definire gli obiettivi e di verificarne l’attuazione; d) il rischio operativo connesso alla realizzazione dei lavori o alla gestione dei servizi è allocato in capo al soggetto privato.”

[i] Fondazione CARIPLO – Guida alle Comunità energetiche a impatto sociale.